2022/11/28

現在、経済産業省が中小、小規模事業者さんの支援のための4大補助金を出しています。

その中でも高額な設備投資が対象となっている「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」が注目されていますが…

小規模事業者さんが、販路拡大=お客様の来店者数を増やす取組を支援する

「小規模事業者持続化補助金」

が、今、かなり活用できると感じています。

この補助金は、2014年にスタートし、ずーと続いている珍しい支援事業です。

始まった当初は、小規模事業者さんが活用できる補助金としては高額の50万円。

販売促進に利用できることもあり、大人気で、採択率も20~30%と低かったことをことを覚えています。

その、持続化補助金が今年に入ってから採択率が高い!

前回の第8回、本日発表になった第9回とも採択率が60%を大きく超えています。

その理由は下記だと個人的には予想しています。

1)インターネット関連に使える経費が10万円強に制限されたこと。

2)今となっては50万円の補助額にインパクトがないこと。→ 事業再構築やものづくり補助金に流れている。

特に1)インターネット関連費用の制限が申請数の減少を招いているように感じていますが、逆に75万円以下の設備を導入しようと思っている事業者さんにとっては狙い目になります。

申請に必要な「経営計画」「事業計画」も小規模事業者さん向けに、簡素化されていると思いますし、なにより各地商工会議所、商工会が8年間の支援蓄積があるので、わかりやすく説明できることもおすすめの理由です

お客様の来店者数を増やしたい、お客様の数を増やしたい。

そのために◯◯をしたい!するぞ!

そう、お考えの小規模事業者さん、まず一度、お近くの商工会議所、商工会へご相談ください。

ちなみに第10期の締切が12月9日。

現在、相談と支援のピーク中です。

【小規模事業者持続化補助金 webサイト】

→商工会議所地区

→商工会地区

その中でも高額な設備投資が対象となっている「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」が注目されていますが…

小規模事業者さんが、販路拡大=お客様の来店者数を増やす取組を支援する

「小規模事業者持続化補助金」

が、今、かなり活用できると感じています。

この補助金は、2014年にスタートし、ずーと続いている珍しい支援事業です。

始まった当初は、小規模事業者さんが活用できる補助金としては高額の50万円。

販売促進に利用できることもあり、大人気で、採択率も20~30%と低かったことをことを覚えています。

その、持続化補助金が今年に入ってから採択率が高い!

前回の第8回、本日発表になった第9回とも採択率が60%を大きく超えています。

その理由は下記だと個人的には予想しています。

1)インターネット関連に使える経費が10万円強に制限されたこと。

2)今となっては50万円の補助額にインパクトがないこと。→ 事業再構築やものづくり補助金に流れている。

特に1)インターネット関連費用の制限が申請数の減少を招いているように感じていますが、逆に75万円以下の設備を導入しようと思っている事業者さんにとっては狙い目になります。

申請に必要な「経営計画」「事業計画」も小規模事業者さん向けに、簡素化されていると思いますし、なにより各地商工会議所、商工会が8年間の支援蓄積があるので、わかりやすく説明できることもおすすめの理由です

お客様の来店者数を増やしたい、お客様の数を増やしたい。

そのために◯◯をしたい!するぞ!

そう、お考えの小規模事業者さん、まず一度、お近くの商工会議所、商工会へご相談ください。

ちなみに第10期の締切が12月9日。

現在、相談と支援のピーク中です。

【小規模事業者持続化補助金 webサイト】

→商工会議所地区

→商工会地区

タグ :商工会議所

2022/11/17

販路拡大に活用する「小規模事業者持続化補助金」と新たなビジネスモデル導入に活用する「事業再構築補助金」の今後の動向が先日発表されました。

正式には「令和4年度第2次補正予算案の概要」となります。

■経済産業省「令和4年度補正予算案(中小企業・小規模事業者等関連) 【1兆1,190億円】」

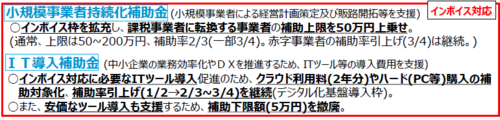

まず、商工会議所に一番関連のある補助金「小規模事業者持続化補助金」の内容です。

予算規模は2,000億円、昨年度なから同じ金額です。

内容の変更は「インボイス対応」が拡充された事以外は大きな変化はなさそうです。

※画像タッチするとPDF資料が開きます。

次に、大人気な「事業再構築補助金」です。

予算規模は5,800億円、昨年から1,000億円ほど少なくなっています。

内容の変更は…

実は、当会議所(僕自身は)ではこの補助金の支援が出来る能力がないので、メーンバンクやコンサルタントに引き継いでいる状況なので内容がよくわかっていません。

概要説明資料にはこんな内容で発表されています。

11月終わりから12月上旬には国会での成立が予想されるので、それ以後早い時期にもう少し詳細の発表があると思いますが、来年度にかけて継続的な支援が実施されていくと思います。

小規模事業者持続化補助金の直近の締切は12月9日、

事業再構築補助金の直近の締切は1月13日です。

お客様の来店数を増やしたい!

新たしい売上のカーブを創りたい!

そのような計画を漠然と考えている事業者の皆様。

今の段階から、お近くの商工会議所、商工会へぜひご相談ください。

お待ちしております。

【経済産業省 令和4年度補選予算案関連資料の一覧はこちら】

タグ :商工会議所

2022/08/16

明日8月17日から募集が始まる「長野県中小企業エネルギーコスト削減助成金」 エネルギーコストが高い古い設備からコストが削減できる最新機器への更新を長野県が支援する支援事業です。

詳しくは↓↓↓↓ コチラ ↓↓↓↓↓

【長野県中小企業エネルギーコスト削減助成金】

※長野県の事業者さん限定です。

今回は「賃貸物件でエアコンとかLEDとか変えたい事業者さん」が注意すべき内容です。

この補助金の基本は「自分の物=自分が所有権をもっている機器の入れ替え」が大前提です。

賃貸物件の場合、エアコンやLED等は大家さんが所有権を持っている場合がおおいんぢゃないかと思います。

実際、僕の相談でもほとんどが大家さんが所有権を持っているものでした。

申請時には必要ありませんが、報告時には「2-2.資産台帳、売買契約書等(既存設備と導入設備の所有がわかるもの)」の添付が必須となります。

実際に工事をしても、この書類が用意できなければ補助金は支払われません。

ではどうしたらいいのか…

それは「大家さんから譲渡を受け、所有権を事業者さんに移転する」ことを約束しておかなければなりません。

そして、実際に譲渡契約を大家さんと事業者さんで交わして、それを「既存設備所有がわかるもの」として添付します。

譲渡というと「税金を払わなくてはいけない」と心配される大家さんも多いと思いますが、更新する機器の簿価が50万円以下だったら税金はかかりません。(一時所得の特別控除50万円)

多分ですが、交換するほとんどの機器は価値のない年数(電気機器の場合6年ぐらい)が経過していると思うので、ほとんどが申告義務のない金額だと思います。→ 交換する機器の価値は要確認です。

工事してから「譲渡契約なんてしないし、譲渡証明書も作らないよ」と大家さんに言われ悲しい思いをしないためにも、必ず確認をしておいてください。

詳しくは↓↓↓↓ コチラ ↓↓↓↓↓

【長野県中小企業エネルギーコスト削減助成金】

※長野県の事業者さん限定です。

今回は「賃貸物件でエアコンとかLEDとか変えたい事業者さん」が注意すべき内容です。

この補助金の基本は「自分の物=自分が所有権をもっている機器の入れ替え」が大前提です。

賃貸物件の場合、エアコンやLED等は大家さんが所有権を持っている場合がおおいんぢゃないかと思います。

実際、僕の相談でもほとんどが大家さんが所有権を持っているものでした。

申請時には必要ありませんが、報告時には「2-2.資産台帳、売買契約書等(既存設備と導入設備の所有がわかるもの)」の添付が必須となります。

実際に工事をしても、この書類が用意できなければ補助金は支払われません。

ではどうしたらいいのか…

それは「大家さんから譲渡を受け、所有権を事業者さんに移転する」ことを約束しておかなければなりません。

そして、実際に譲渡契約を大家さんと事業者さんで交わして、それを「既存設備所有がわかるもの」として添付します。

譲渡というと「税金を払わなくてはいけない」と心配される大家さんも多いと思いますが、更新する機器の簿価が50万円以下だったら税金はかかりません。(一時所得の特別控除50万円)

多分ですが、交換するほとんどの機器は価値のない年数(電気機器の場合6年ぐらい)が経過していると思うので、ほとんどが申告義務のない金額だと思います。→ 交換する機器の価値は要確認です。

工事してから「譲渡契約なんてしないし、譲渡証明書も作らないよ」と大家さんに言われ悲しい思いをしないためにも、必ず確認をしておいてください。

タグ :商工会議所

2022/04/26

事業者に対する現在の政府の重点施策は何と言っても「働き方改革」と「生産性向上」です。

この施策を担っているのが、僕の働く地区から選出されている後藤先生が大臣を勤める「厚生労働省」で、商工会議所や商工会を管轄する経済産業省ではないためちょっと遠い存在になりつつあります。

この2つを推し進めるため政府の支援として用意されているのが「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」

経済産業省の助成金(補助金)の審査方式とは違って、ある一定の要件を満たせば助成されます。

そんなこともあり、申請がうんと独特で社労士さんレベルぢゃないと支援が出来ない、巷では「社労士のためのの助成金」ともささやかれている内容です。

とは言え事業者の「利益UP」にかかわる課題なので知らないとはいえませんので、概要ぐらいは説明できるようにしています。

働き方改革は「労働時間短縮」と「賃金アップ」が求められています。

それを実現すると…

労働時間が減る=100%で仕事が回っていたらパンクする。

賃金アップ=儲け金額が同じで賃金が上がったら運転資金がショートしてパンクする。

こんな課題を持っています。

そこで労働生産性の向上の登場です。

労働生産性の向上は「短くなった時間でも今まで以上の成果が出せる」ことです。

2つをかけ合わせると「働く時間を短くしても今まで以上の成果が出て、利益も増える」と整理できます。

この取り組みに対し助成する内容です。

そして2つの助成金。

2つとも利用できる内容は似ていますが、この助成金事業計画の達成状況に応じて使い分けることになります。

働き方改革推進支援助成金は「働く時間の短縮や休日・休息を増やす」ことにつながること。

業務改善助成金は「賃金を増やす」ことにつながること。

本当にざっくりと説明するとこんな感じです。(本当にざっくりなので怒らないで下さい)

では、使える内容はというと、労働生産性向上はいろいろな手法があります。

仕組みを見直す、新しい道具を導入する、道具を入れ替える、自社にあった方法を専門家の方々に相談・支援をもらう等々が考えられますが、これら全般に使える内容となっています。

ただし、利用には条件があります。それは「労災保険に加入している事業者さん」であることです。

つまり、パート・アルバイトを含むスタッフさんが1名でも居るが条件となります。(残念ながらご家族だけで経営されている事業者さんは利用できまません)

この助成金が出てかなりの年数が経ちますが、当商工会議所の事業者さんにも利用している方がかなりいらっしゃいます。

現在進行系の事例だと業務改善助成金を使ってパート・アルバイトを含む全社員で勉強会を開催しています。(全6回シリーズ)

働き方改革というよりも「労働生産性向上」の企業内での取り組みは自分ごとになってくる予感がしています。

まずはこのことに対して興味を持ってみる。そうすると儲けアップのヒントが見つかるかもしれません。

ちなみに、厚生労働省が発行している「生産性向上のヒント集」がうんと参考になります。

ダウンロード先がなかなか見つからないので下記に記載しておきます。(写真の令和4年版は本日時点でダウンロードできないようです)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

※ 画面を下にスクロールすると「事例集」が表示されます。

■コチラの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

この施策を担っているのが、僕の働く地区から選出されている後藤先生が大臣を勤める「厚生労働省」で、商工会議所や商工会を管轄する経済産業省ではないためちょっと遠い存在になりつつあります。

この2つを推し進めるため政府の支援として用意されているのが「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」

経済産業省の助成金(補助金)の審査方式とは違って、ある一定の要件を満たせば助成されます。

そんなこともあり、申請がうんと独特で社労士さんレベルぢゃないと支援が出来ない、巷では「社労士のためのの助成金」ともささやかれている内容です。

とは言え事業者の「利益UP」にかかわる課題なので知らないとはいえませんので、概要ぐらいは説明できるようにしています。

働き方改革は「労働時間短縮」と「賃金アップ」が求められています。

それを実現すると…

労働時間が減る=100%で仕事が回っていたらパンクする。

賃金アップ=儲け金額が同じで賃金が上がったら運転資金がショートしてパンクする。

こんな課題を持っています。

そこで労働生産性の向上の登場です。

労働生産性の向上は「短くなった時間でも今まで以上の成果が出せる」ことです。

2つをかけ合わせると「働く時間を短くしても今まで以上の成果が出て、利益も増える」と整理できます。

この取り組みに対し助成する内容です。

そして2つの助成金。

2つとも利用できる内容は似ていますが、この助成金事業計画の達成状況に応じて使い分けることになります。

働き方改革推進支援助成金は「働く時間の短縮や休日・休息を増やす」ことにつながること。

業務改善助成金は「賃金を増やす」ことにつながること。

本当にざっくりと説明するとこんな感じです。(本当にざっくりなので怒らないで下さい)

では、使える内容はというと、労働生産性向上はいろいろな手法があります。

仕組みを見直す、新しい道具を導入する、道具を入れ替える、自社にあった方法を専門家の方々に相談・支援をもらう等々が考えられますが、これら全般に使える内容となっています。

ただし、利用には条件があります。それは「労災保険に加入している事業者さん」であることです。

つまり、パート・アルバイトを含むスタッフさんが1名でも居るが条件となります。(残念ながらご家族だけで経営されている事業者さんは利用できまません)

この助成金が出てかなりの年数が経ちますが、当商工会議所の事業者さんにも利用している方がかなりいらっしゃいます。

現在進行系の事例だと業務改善助成金を使ってパート・アルバイトを含む全社員で勉強会を開催しています。(全6回シリーズ)

働き方改革というよりも「労働生産性向上」の企業内での取り組みは自分ごとになってくる予感がしています。

まずはこのことに対して興味を持ってみる。そうすると儲けアップのヒントが見つかるかもしれません。

ちなみに、厚生労働省が発行している「生産性向上のヒント集」がうんと参考になります。

ダウンロード先がなかなか見つからないので下記に記載しておきます。(写真の令和4年版は本日時点でダウンロードできないようです)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

※ 画面を下にスクロールすると「事例集」が表示されます。

■コチラの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

2021/07/07

現在ご自身のご商売は「数売って勝負していますか?」それとも「高価格で勝負していますか?」事業者の皆さんはこの2つのどちらかに重点を置き利益を作っていると思いますが、多くの方はそれを無意識に選択しているため自身がどちらの体質なのか案外気づいていいない…と個人的に感じています。事業者の方よりこん…

2021/11/15

利益の組立図を作るゼミナールの2日目で気づいたことの1つ「過度な値引きは誰も得しない」と言うことです。その前に付加価値とは「儲けを増やす」ということに置き換えられます。儲けを増やすには「販売価格を上げる」「仕入れ原価を下げる」のどちらかしかありません。販売価格を上げる例としてこんなワークが…

タグ :商工会議所

2022/04/18

5年ほど前から501人以上スタッフさん(従業員さん)が働いている企業では始まっていた「社会保険適応の拡大」がいよいよ今年の秋から101人以上、2年後の2024年10月からは51人以上が適応となります。

商工会議所に労務の相談にみえる事業者さんにはちょっと遠い話なのであまり話題になっていませんスタッフさんの定義が「フルタイム」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上のパートさん・アルバイトさん等」となるので、もしかしたら対象となる方もいるかも知れません。

こんな改正が秋にあるんだ!と知るだけでも大切だと思います。

※画像をタッチすると厚生労働省特設サイトが開きます。

まずはこの改正は「社会保険に加入しなければいけない従業員さんの要件拡大」となります。

この拡大の影響はなにか?

まずは良い面。

加入を望むスタッフさんにとってはとても良い拡大です。

今までいろいろなゴニョゴニョで加入できなかったパートさん、アルバイトさんの加入義務拡大し、望むスタッフさんが加入できる可能性が増えました。

では、悪い面です。

事業者さんとしては「社会保険に加入するスタッフさん増えるので事業者負担が増え経費が増える」ことです。

逆に、働くスタッフさんも企業と同じように本人負担があるため家族の「社会保険上の扶養」内で働いている方にとっては「えー!!」と思う内容です。

では『何が拡大されたのか?』を簡単に整理します。

従来のフルタイムの所定労働時間および所定労働日数が3/4未満であっても、以下の4つの条件をすべて満たすスタッフさんに加入義務が発生します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること

2)雇用期間が2か月超見込まれること

3)賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

4)学生でないこと

各内容について簡単に整理します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること

週の所定労働時間は、原則、契約上の労働時間が20時間以上あることで判断しますので残業など臨時の労働時間は含みません。

ただし、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険が適用されるなど実態の労働時間が重視されます。

2)雇用期間が2か月超見込まれること

雇用期間が2か月超見込まれるかどうかで判断します。

ただし、雇用契約期間が2か月以内であっても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

3)賃金月額が8.8万円以上であること

賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。

時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。

4)学生でないこと

学生は、社会保険の適用対象外となります。

ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。

あれ?弊社は適応になるかも…

ちょっと心配の方は、顧問社労士やお近くの商工会議所、商工会へご相談ください。

■厚生労働省 社会保険適応拡大特設サイト

商工会議所に労務の相談にみえる事業者さんにはちょっと遠い話なのであまり話題になっていませんスタッフさんの定義が「フルタイム」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上のパートさん・アルバイトさん等」となるので、もしかしたら対象となる方もいるかも知れません。

こんな改正が秋にあるんだ!と知るだけでも大切だと思います。

※画像をタッチすると厚生労働省特設サイトが開きます。

まずはこの改正は「社会保険に加入しなければいけない従業員さんの要件拡大」となります。

この拡大の影響はなにか?

まずは良い面。

加入を望むスタッフさんにとってはとても良い拡大です。

今までいろいろなゴニョゴニョで加入できなかったパートさん、アルバイトさんの加入義務拡大し、望むスタッフさんが加入できる可能性が増えました。

では、悪い面です。

事業者さんとしては「社会保険に加入するスタッフさん増えるので事業者負担が増え経費が増える」ことです。

逆に、働くスタッフさんも企業と同じように本人負担があるため家族の「社会保険上の扶養」内で働いている方にとっては「えー!!」と思う内容です。

では『何が拡大されたのか?』を簡単に整理します。

従来のフルタイムの所定労働時間および所定労働日数が3/4未満であっても、以下の4つの条件をすべて満たすスタッフさんに加入義務が発生します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること

2)雇用期間が2か月超見込まれること

3)賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

4)学生でないこと

各内容について簡単に整理します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること

週の所定労働時間は、原則、契約上の労働時間が20時間以上あることで判断しますので残業など臨時の労働時間は含みません。

ただし、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険が適用されるなど実態の労働時間が重視されます。

2)雇用期間が2か月超見込まれること

雇用期間が2か月超見込まれるかどうかで判断します。

ただし、雇用契約期間が2か月以内であっても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

3)賃金月額が8.8万円以上であること

賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。

時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。

4)学生でないこと

学生は、社会保険の適用対象外となります。

ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。

あれ?弊社は適応になるかも…

ちょっと心配の方は、顧問社労士やお近くの商工会議所、商工会へご相談ください。

■厚生労働省 社会保険適応拡大特設サイト

タグ :商工会議所

2022/04/13

来年10月からインボイス制度がスタートします。

インボイス制度事業者の登録はすでに始まっていて少しづつですが感心を持つ方も増えてきました。

そんなインボイス登録で聞く「個人事業主の登録」について勘違いをたまに聞くので箇所を整理します。

その勘違い箇所は「個人事業主の場合、登録申請書だけでは『屋号』が請求書等に記載できない」ということです。

答えは「登録申請書だけでも屋号の記載はできる」になります。

が、たしかに国税局にある登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の記載例にはこのように書かれています。

※画面をタッチするとPDFファイルが表示されます。

ここで説明している内容は「国税局が公表するインボイス事業者一覧に「屋号」「事務所の所在地」「通称」「旧姓」を記載したい場合の手続きですので「請求書等に記載するための手続き」ではありません。

どうしてこのような手続きが必要な方がいるのかを僕なりに解釈します。

まず、登録申請書だけで申請をすると下記の情報が国税局から公開されます。

※国税局インボイス制度Q&A、P19より

【個人事業主の場合】

①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

請求書等を受け取った企業は、発行事業者がインボイスの登録を受けているかどうかを確認するため情報を検索します。

その際に「屋号の記載のみ」だったら、確認が出来ません。また、事業所の住所の表示も無いため住所からの確認も出来ません。

それを防ぐために「公表(変更)申出書」を提出し公開情報を追加したり修正したりするわけです。

【公表(変更)申出書により追加・修正・併記される情報】

①個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民

票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名または氏名と併記してすることを希望する場合。

② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」

③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

上記が記載されることで、受け取った企業は見つけやすくなるため確認作業がはかどるということになります。

「登録申請書」だけを提出するのか、あわせて「公表(変更)申出書」を提出するのかは事業者さんのご都合次第ですが、もし僕自身が申請するなら「登録申請書」だけです。

というのも、まず公表する氏名は旧姓や通称はありません。屋号は「ファームナカザワ 代表 中沢源雄」のように「屋号」+「個人事業者名」を記載しておけば問題ないと考えるからです。

インボイス制度の登録は令和4年度の確定申告と一緒にという事業者さんが多いと思います。

ちょっと先の話になりますが、個人事業主は2つの手続きが必要な場合がある、ことを思い出していただけたら嬉しいです。

インボイス制度事業者の登録はすでに始まっていて少しづつですが感心を持つ方も増えてきました。

そんなインボイス登録で聞く「個人事業主の登録」について勘違いをたまに聞くので箇所を整理します。

その勘違い箇所は「個人事業主の場合、登録申請書だけでは『屋号』が請求書等に記載できない」ということです。

答えは「登録申請書だけでも屋号の記載はできる」になります。

が、たしかに国税局にある登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の記載例にはこのように書かれています。

適格請求書発行事業者として登録された場合は、「氏名」及び「登録番号」が公表されます。

以下の事項の公表を追加で希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

◇ 主たる屋号 ◇ 主たる事務所の所在地等 ◇ 通称 ◇ 旧姓

※ 「通称」及び「旧姓」は、住民票に併記されている場合にのみ公表することができます。

※画面をタッチするとPDFファイルが表示されます。

ここで説明している内容は「国税局が公表するインボイス事業者一覧に「屋号」「事務所の所在地」「通称」「旧姓」を記載したい場合の手続きですので「請求書等に記載するための手続き」ではありません。

どうしてこのような手続きが必要な方がいるのかを僕なりに解釈します。

まず、登録申請書だけで申請をすると下記の情報が国税局から公開されます。

※国税局インボイス制度Q&A、P19より

【個人事業主の場合】

①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

請求書等を受け取った企業は、発行事業者がインボイスの登録を受けているかどうかを確認するため情報を検索します。

その際に「屋号の記載のみ」だったら、確認が出来ません。また、事業所の住所の表示も無いため住所からの確認も出来ません。

それを防ぐために「公表(変更)申出書」を提出し公開情報を追加したり修正したりするわけです。

【公表(変更)申出書により追加・修正・併記される情報】

①個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民

票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名または氏名と併記してすることを希望する場合。

② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」

③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

上記が記載されることで、受け取った企業は見つけやすくなるため確認作業がはかどるということになります。

「登録申請書」だけを提出するのか、あわせて「公表(変更)申出書」を提出するのかは事業者さんのご都合次第ですが、もし僕自身が申請するなら「登録申請書」だけです。

というのも、まず公表する氏名は旧姓や通称はありません。屋号は「ファームナカザワ 代表 中沢源雄」のように「屋号」+「個人事業者名」を記載しておけば問題ないと考えるからです。

インボイス制度の登録は令和4年度の確定申告と一緒にという事業者さんが多いと思います。

ちょっと先の話になりますが、個人事業主は2つの手続きが必要な場合がある、ことを思い出していただけたら嬉しいです。

タグ :商工会議所

2022/04/12

経営課題ってなんですか?こんな質問をしたらすぐに思い浮かぶ課題は顕著化している=直面している課題。

みなさんがそう感じていることを教えてもらうため当会議所の会員事業者さんにアンケートに協力してもらいました。

その結果が下記です。

※画像をタッチするとPDFファイルが表示されます。

小規模企業と中小企業以上に分けて集計しましたが、明らかに違う傾向が出ました。

まず小規模企業、グラフは小規模企業の回答数が多かった順に並んでいるんですが「新規顧客・販路開拓」「販売力・営業力の維持強化」にの順番になります。つまり「業績の伸び悩み」を重要な経営課題として捉えています。

一方、中小企業以上では「特にない」が一番多く、ついで「人材の確保」「人材の育成」と「スタッフさん」にかかわることが上位を占めます。

中小企業以上は一緒に働くスタッフさんがいるから当たり前かもしれませんが、業績の伸び悩み以上に一緒に働く人に関心が高いことがわかります。

他の項目を見ても、小規模事業者と中小企業以上では大きく違う項目があります。

以外だなーと感じました。

この結果を参考にしながら本年度の具体的な支援策を考えていきたいと思います。

実は「特にない」が多いことも結構びっくりだったんですけどね、、、

みなさんがそう感じていることを教えてもらうため当会議所の会員事業者さんにアンケートに協力してもらいました。

その結果が下記です。

※画像をタッチするとPDFファイルが表示されます。

小規模企業と中小企業以上に分けて集計しましたが、明らかに違う傾向が出ました。

まず小規模企業、グラフは小規模企業の回答数が多かった順に並んでいるんですが「新規顧客・販路開拓」「販売力・営業力の維持強化」にの順番になります。つまり「業績の伸び悩み」を重要な経営課題として捉えています。

一方、中小企業以上では「特にない」が一番多く、ついで「人材の確保」「人材の育成」と「スタッフさん」にかかわることが上位を占めます。

中小企業以上は一緒に働くスタッフさんがいるから当たり前かもしれませんが、業績の伸び悩み以上に一緒に働く人に関心が高いことがわかります。

他の項目を見ても、小規模事業者と中小企業以上では大きく違う項目があります。

以外だなーと感じました。

この結果を参考にしながら本年度の具体的な支援策を考えていきたいと思います。

実は「特にない」が多いことも結構びっくりだったんですけどね、、、

タグ :商工会議所

4月1日から「改正個人情報保護法」が施行されますが、僕の働く商工会議所には相談が一切ありません。

そして、メディア等々でもあまり発信していないし、消費者もあまり気にしていないことが原因かもしれません。

ただ、改正されたということは事業者さんは対応しなくてはいけないこともあります。

例えばンターネットショッピング等で記載している「プライバシーポリシーの改定」です。ご対応していない事業者さんも多いんぢゃないでしょうか?

そんな興味は低いけど知っておいてほしい改正についてうんと簡単に整理しました。

◎まずは「個人情報保護法」についておさらい

個人情報保護法はその名の通り個人を守るために作られた法律です。

大企業だけでなく、中小・小規模事業者さん、NPO、町内会・自治会、PTAや同窓会等の団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が守らなければならないルールです。

全面施行された平成17年には5001人文以上の個人情報を利用する事業者とされていましたが、平成29年に個人情報を利用するすべての事業者や団体等に改正されています。

個人情報保護の基本は「使う目的をきちんと説明する」「勝手に目的外に使わない」「しっかり保管する」の3つでコレを厳格に守るためにルール化した内容です。

■詳しくは「政府広報オンライン:小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」をご覧ください。

では、今回の改正にあたり、事業者さんが特に気をつけたり対応することを整理してみます。

画像等については個人情報保護委員会の資料を活用しています。

特に「マンガで読む個人情報」がわかりやすいのでおすすめです。

◎個人情報の利用停止条件が拡充

改正前は個人情報について、利用停止・消去ができるのは、目的外利用や不正取得の場合でした。

改正後は上記に加え、利用する必要がなくなった場合、重大な漏洩が発生した場合、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合も利用停止・消去の請求が可能になりますので対応が必要です。

政府パンフレットの具体例では、ダイレクトメールを停止したあと本人が情報の消去を請求した場合、クレジットカード番号を含む個人データが漏洩した場合と示されています。

また、退職したスタッフの映像等の情報を自社ホームページに掲載しつづけ、本人の不利益に繋がる場合等も利用停止・消去の対象となりますので「情報は残さず削除する」ことが必要となります。

◎個人関連情報の収集の新設

個人関連情報とは、その情報だけでは個人が特定出来ないけど、別の情報を組み合わせることで個人の情報となるものです。

代表的なのはインターネット系の情報で、Cookie等を利用して収集された個人のWebサイトの閲覧履歴や、商品購買履歴、サービス利用履歴、個人の位置情報などがあたります。

これらを収集するさいに個人の同意が必要となります。

◎データの開示方法→電子化の対応

改正前はデータの開示は「書面」で交付とされていましたが、今回の改正で「本人が請求した方法によって開示しなければいけいない」と改正になりました。具体的には「電子メールに添付してください」と指示されたら電子化したデータを交付しなければいけません。

この3点が早急に対応しなくてはいけない内容かと思います。

ちなみにその他は下記です。

◯要配慮個人情報の漏洩、財産的被害のある漏洩が発生またはそのおそれが生じたら本人と個人情報保護委員会へ報告が義務になった。義務の対象となる漏洩事項は下記の通りです。

・要配慮個人情報が含まれるもの

・財産的被害が生じるおそれがあるもの

・不正の目的をもって行なわれた漏洩等が発生した場合

・1,000人を超える漏洩が発生した場合

◯海外へのデータ提供がより厳しくなった。

◯違法または不法な行為を助長する等の不正な方法によって個人情報を利用してはならないことが明確化された。(不適正利用の禁止)

◯罰則が強化された。

関連情報はコチラです。

個人情報保護委員会「改正個人情報保護法」特集ページ

政府広報オンライン「小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」

改正個人情報保護法対応チェックポイント

そして、メディア等々でもあまり発信していないし、消費者もあまり気にしていないことが原因かもしれません。

ただ、改正されたということは事業者さんは対応しなくてはいけないこともあります。

例えばンターネットショッピング等で記載している「プライバシーポリシーの改定」です。ご対応していない事業者さんも多いんぢゃないでしょうか?

そんな興味は低いけど知っておいてほしい改正についてうんと簡単に整理しました。

◎まずは「個人情報保護法」についておさらい

個人情報保護法はその名の通り個人を守るために作られた法律です。

大企業だけでなく、中小・小規模事業者さん、NPO、町内会・自治会、PTAや同窓会等の団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が守らなければならないルールです。

全面施行された平成17年には5001人文以上の個人情報を利用する事業者とされていましたが、平成29年に個人情報を利用するすべての事業者や団体等に改正されています。

個人情報保護の基本は「使う目的をきちんと説明する」「勝手に目的外に使わない」「しっかり保管する」の3つでコレを厳格に守るためにルール化した内容です。

■詳しくは「政府広報オンライン:小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」をご覧ください。

では、今回の改正にあたり、事業者さんが特に気をつけたり対応することを整理してみます。

画像等については個人情報保護委員会の資料を活用しています。

特に「マンガで読む個人情報」がわかりやすいのでおすすめです。

◎個人情報の利用停止条件が拡充

改正前は個人情報について、利用停止・消去ができるのは、目的外利用や不正取得の場合でした。

改正後は上記に加え、利用する必要がなくなった場合、重大な漏洩が発生した場合、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合も利用停止・消去の請求が可能になりますので対応が必要です。

政府パンフレットの具体例では、ダイレクトメールを停止したあと本人が情報の消去を請求した場合、クレジットカード番号を含む個人データが漏洩した場合と示されています。

また、退職したスタッフの映像等の情報を自社ホームページに掲載しつづけ、本人の不利益に繋がる場合等も利用停止・消去の対象となりますので「情報は残さず削除する」ことが必要となります。

◎個人関連情報の収集の新設

個人関連情報とは、その情報だけでは個人が特定出来ないけど、別の情報を組み合わせることで個人の情報となるものです。

代表的なのはインターネット系の情報で、Cookie等を利用して収集された個人のWebサイトの閲覧履歴や、商品購買履歴、サービス利用履歴、個人の位置情報などがあたります。

これらを収集するさいに個人の同意が必要となります。

◎データの開示方法→電子化の対応

改正前はデータの開示は「書面」で交付とされていましたが、今回の改正で「本人が請求した方法によって開示しなければいけいない」と改正になりました。具体的には「電子メールに添付してください」と指示されたら電子化したデータを交付しなければいけません。

この3点が早急に対応しなくてはいけない内容かと思います。

ちなみにその他は下記です。

◯要配慮個人情報の漏洩、財産的被害のある漏洩が発生またはそのおそれが生じたら本人と個人情報保護委員会へ報告が義務になった。義務の対象となる漏洩事項は下記の通りです。

・要配慮個人情報が含まれるもの

・財産的被害が生じるおそれがあるもの

・不正の目的をもって行なわれた漏洩等が発生した場合

・1,000人を超える漏洩が発生した場合

◯海外へのデータ提供がより厳しくなった。

◯違法または不法な行為を助長する等の不正な方法によって個人情報を利用してはならないことが明確化された。(不適正利用の禁止)

◯罰則が強化された。

関連情報はコチラです。

個人情報保護委員会「改正個人情報保護法」特集ページ

政府広報オンライン「小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」

改正個人情報保護法対応チェックポイント

タグ :商工会議所

2022/04/08

業務効率化にはアプリやソフト、そしてパソコンやタブレット等新たな投資が必要ですが、その導入を助けてくれるのが「IT導入補助金」です。

IT導入補助金は政府の中小・小規模企業支援の目玉策の一つです。

僕の働く地方でも飲食店がオーダーエントリーシステムやセルフオーダーシステム導入に活用したり、サービス業の方が顧客管理システムの導入に活用しています。

そのIT導入補助金の今年度募集要項が公開され、現在ITベンダー公開待ちとなっています。

ベンダー公開待ち???

疑問に思った方も多いと思いますが、後でご説明します。

まずは「IT導入補助金の概要」です。

中小企業・小規模事業者が、この補助金に登録したITベンダ(IT導入支援事業者)と一緒になってITツールを導入する際に経費の一部(補助率:1/2~3/4)補助が受けられるものです。

ITベンダーは、中小・小規模事業者への商品導入だけではなく、本補助金の申請サポートから導入後のフォロー、補助事業の実施報告までをサポートすることとされています。

【申請・手続きの概要】※IT導入補助金webサイトより

つまり、この補助金は「ITベンダー」と言われる事業所さんが導入から運用、補助金の申請や報告等々を支援するちょっと変わった補助金となります。

そして、今年度「デジタル化基盤導入枠」が新たに設けられ、活用できる範囲が拡大しました。

そのデジタル化基盤導入枠は従来のソフトウェアの導入費用に加え、クラウドツール等の利用料(最大2年分)、ハードウェア購入費(PC・タブレット、レジ・券売機など)も対象となります。

【デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)について】※IT導入補助金webサイトより

それではこのデジタル化基盤導入枠を簡単にご説明します。

【補助対象となる商品は?】

「会計」「受発注」「決済」「ECの機能」を1種類以上含んでいるソフトウェアの導入が必須となります。

また、ハードウェアの購入費用も補助対象となりますが、補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合のみ対象となります。

ちなみに、昨年度のIT導入補助金では、ハードウェアの購入は出来ませんでしが、今年はデジタル化基盤導入枠で対象となりますが…レンタル・リースは不可なので注意が必要です。

【申請要件は?】

デジタル化基盤導入枠申請においては、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標の入力は要件となっていません。

経済産業省はこのデジタル化基盤導入枠を今年の重点施策とするとITコーディネーターの方からお伺いしています。

ただ、第1期の締切が4月20日にもかかわらず、いまだ不明な点が多いところもあったりします。

第2期以降の募集もありますので、この機会に生産性向上について興味を持つのも悪くないと思います。

ちなみに現在決まっているスケジュールはこんな感じです。

第1次締切

4月20日(水)17:00(予定)

2次締切分

5月16日(月)17:00(予定)

3次締切

5月30日(月)17:00(予定)

4次締切

6月13日(月)17:00(予定)

IT導入補助金は政府の中小・小規模企業支援の目玉策の一つです。

僕の働く地方でも飲食店がオーダーエントリーシステムやセルフオーダーシステム導入に活用したり、サービス業の方が顧客管理システムの導入に活用しています。

そのIT導入補助金の今年度募集要項が公開され、現在ITベンダー公開待ちとなっています。

ベンダー公開待ち???

疑問に思った方も多いと思いますが、後でご説明します。

まずは「IT導入補助金の概要」です。

中小企業・小規模事業者が、この補助金に登録したITベンダ(IT導入支援事業者)と一緒になってITツールを導入する際に経費の一部(補助率:1/2~3/4)補助が受けられるものです。

ITベンダーは、中小・小規模事業者への商品導入だけではなく、本補助金の申請サポートから導入後のフォロー、補助事業の実施報告までをサポートすることとされています。

【申請・手続きの概要】※IT導入補助金webサイトより

つまり、この補助金は「ITベンダー」と言われる事業所さんが導入から運用、補助金の申請や報告等々を支援するちょっと変わった補助金となります。

そして、今年度「デジタル化基盤導入枠」が新たに設けられ、活用できる範囲が拡大しました。

そのデジタル化基盤導入枠は従来のソフトウェアの導入費用に加え、クラウドツール等の利用料(最大2年分)、ハードウェア購入費(PC・タブレット、レジ・券売機など)も対象となります。

【デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)について】※IT導入補助金webサイトより

それではこのデジタル化基盤導入枠を簡単にご説明します。

【補助対象となる商品は?】

「会計」「受発注」「決済」「ECの機能」を1種類以上含んでいるソフトウェアの導入が必須となります。

また、ハードウェアの購入費用も補助対象となりますが、補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合のみ対象となります。

ちなみに、昨年度のIT導入補助金では、ハードウェアの購入は出来ませんでしが、今年はデジタル化基盤導入枠で対象となりますが…レンタル・リースは不可なので注意が必要です。

【申請要件は?】

デジタル化基盤導入枠申請においては、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標の入力は要件となっていません。

経済産業省はこのデジタル化基盤導入枠を今年の重点施策とするとITコーディネーターの方からお伺いしています。

ただ、第1期の締切が4月20日にもかかわらず、いまだ不明な点が多いところもあったりします。

第2期以降の募集もありますので、この機会に生産性向上について興味を持つのも悪くないと思います。

ちなみに現在決まっているスケジュールはこんな感じです。

第1次締切

4月20日(水)17:00(予定)

2次締切分

5月16日(月)17:00(予定)

3次締切

5月30日(月)17:00(予定)

4次締切

6月13日(月)17:00(予定)

タグ :商工会議所

2022/03/31

商工会議所って得体のしれない団体です。ブログのタイトルのように僕自身も商工会議所に転職する前はその存在すら知らなかったし、10年以上働いていますが、未だに得体のしれない部分も結構あります。

ただ、事業をしていると商工会や商工会議所といった言葉自体は知っている方も少なくなくて、ある程度の知名度はあります。

そしてコロナ禍で商工会や商工会議所は「支援をしてくれるところだぞ」と興味をもってくれた事業者さんも少なくありません。(と、信じています)

そうなんです。

商工会議所は1者でも多くの事業者さんが今以上に儲かって、そして1者でも多くの事業者さんが地域で商売を続けていくコトを支援することが目的の団体だと現在の僕は理解しています。

では、それが実現出来るよう、どのような組立図に基づいて支援が行われているのか…というか、推奨されているのか?

これが、全国500団体を超える商工会議所を束ねる「日本商工会議所」から示されています。

タイトルは「商工会議所の中小企業・小規模事業者支援の考え方」となっていますが、僕自身は「考え方」ではなく「支援の組立図」と捉えています。

実際の組立図はこのようになっています。

※日本商工会議所の資料より抜粋(使用は同所に了承済み)

商工会議所のスタッフは、事業者さんが「自ら課題・解決策を考え行動する」ことが完成形としています。

事業者さんがそうなるよう興味→関心→行動まで一緒に走る=伴走して支援します。

その方法が右に書かれています。

興味が湧くように「情報発信」を行います。

興味が湧いた方がより探求し関心に移る「講習会やセミナー」を開催します。

関心をより深め、実際の行動に移せるよう「専門家による個別相談」や「投資の支援」を行います。

こんな組立図だと僕は理解しています。

そして、重要なのは「事業者さんは自らの意志がないと行動に転らない」です。

実は商工会や商工会議所にとっていちばん重要なのは「興味が湧く」部分なのかもしれません…というか、僕はココを重視しています。

逆に言えば、関心→行動の部分は商工会議所のスタッフである僕のノウハウでは実現することは難しいと思っています。

全国の商工会、商工会議所がすべてこの組立図で支援をしているわけではありませんが、このような考え方でスタッフは支援を実施していると理解いただけると嬉しいです。

ただ…

この組立図も変わるかもしれません。

というのも、今年度(2021年度)商工会や商工会議所の支援について政府が話し合う委員会が開催されました。

詳細はコチラです。

その中でこの組立図が更に変わることが資料の中に書かれていました。

それがコレです。

真の経営力は「事業者さんが自ら気づき、そして課題解決へ自らの力で行動していく」

そして、商工会や商工会議所の支援は「対話と傾聴」を通じた経営の「総点検」をして、事業者さん自らが「なにをどのように変えていくことが必要なのか?」を発見するようにすること。

そのように方針が変わりました。

これは近い将来の話なので現在はまだ…ですが、今後政府はこのような考え方を基にして中小・小規模支援策を作っていくと予想されます。当然僕たちスタッフもそのようなノウハウをつけていく事となるでしょう。(実際に日本商工会議所の対応が始まっています)

本当に何が正解なのかわからない時代です。

その時代に生きるためのキーワードは「まずは興味をもってみる」なのかもしれません。

まとまりのない話でしたm(_ _)m

ただ、事業をしていると商工会や商工会議所といった言葉自体は知っている方も少なくなくて、ある程度の知名度はあります。

そしてコロナ禍で商工会や商工会議所は「支援をしてくれるところだぞ」と興味をもってくれた事業者さんも少なくありません。(と、信じています)

そうなんです。

商工会議所は1者でも多くの事業者さんが今以上に儲かって、そして1者でも多くの事業者さんが地域で商売を続けていくコトを支援することが目的の団体だと現在の僕は理解しています。

では、それが実現出来るよう、どのような組立図に基づいて支援が行われているのか…というか、推奨されているのか?

これが、全国500団体を超える商工会議所を束ねる「日本商工会議所」から示されています。

タイトルは「商工会議所の中小企業・小規模事業者支援の考え方」となっていますが、僕自身は「考え方」ではなく「支援の組立図」と捉えています。

実際の組立図はこのようになっています。

※日本商工会議所の資料より抜粋(使用は同所に了承済み)

商工会議所のスタッフは、事業者さんが「自ら課題・解決策を考え行動する」ことが完成形としています。

事業者さんがそうなるよう興味→関心→行動まで一緒に走る=伴走して支援します。

その方法が右に書かれています。

興味が湧くように「情報発信」を行います。

興味が湧いた方がより探求し関心に移る「講習会やセミナー」を開催します。

関心をより深め、実際の行動に移せるよう「専門家による個別相談」や「投資の支援」を行います。

こんな組立図だと僕は理解しています。

そして、重要なのは「事業者さんは自らの意志がないと行動に転らない」です。

実は商工会や商工会議所にとっていちばん重要なのは「興味が湧く」部分なのかもしれません…というか、僕はココを重視しています。

逆に言えば、関心→行動の部分は商工会議所のスタッフである僕のノウハウでは実現することは難しいと思っています。

全国の商工会、商工会議所がすべてこの組立図で支援をしているわけではありませんが、このような考え方でスタッフは支援を実施していると理解いただけると嬉しいです。

ただ…

この組立図も変わるかもしれません。

というのも、今年度(2021年度)商工会や商工会議所の支援について政府が話し合う委員会が開催されました。

詳細はコチラです。

その中でこの組立図が更に変わることが資料の中に書かれていました。

それがコレです。

2021/11/26

政府には中小・小規模企業の発展のため支援策を専門的に考え実行している「中小企業庁」という経済産業省の専門的な組織があります。全国の商工会議所や商工会は、この中小企業庁の用意する支援策に基づき支援事業を行っています。つまり日本における中小・小規模企業支援の基本となっている組織といっても間違えで…

真の経営力は「事業者さんが自ら気づき、そして課題解決へ自らの力で行動していく」

そして、商工会や商工会議所の支援は「対話と傾聴」を通じた経営の「総点検」をして、事業者さん自らが「なにをどのように変えていくことが必要なのか?」を発見するようにすること。

そのように方針が変わりました。

これは近い将来の話なので現在はまだ…ですが、今後政府はこのような考え方を基にして中小・小規模支援策を作っていくと予想されます。当然僕たちスタッフもそのようなノウハウをつけていく事となるでしょう。(実際に日本商工会議所の対応が始まっています)

本当に何が正解なのかわからない時代です。

その時代に生きるためのキーワードは「まずは興味をもってみる」なのかもしれません。

まとまりのない話でしたm(_ _)m

タグ :商工会議所