2021/07/17

求人を出してもなかなかね…そんな経営者のボヤキをよく耳にします。

長野県は特に働き手不足が続いているようで、事業者の皆様はいろいろなネットワークを張り巡らせています。

ただ、以外に知られていないのが「陸上自衛隊を退職した方」です。

先日関係者の方にお伺いしたんですが、陸上自衛隊を退役される方も多く、防衛省では雇用促進に力を入れているそう。

そのwebサイトがこちらになります。

◯陸上自衛隊 退職自衛官雇用ガイド

https://www.mod.go.jp/gsdf/retire/index.html

関係者の方の説明では、専門的な知識や資格をもったベテランの方が中心ですが、任期付き自衛官という20~30代の若い方も少なくないそうです。

求人の方法としては、まず「自衛隊地方協力本部・自衛隊援護協会」への問い合わせをし、その後求人票の提出等具体的な求職活動になるそうです。詳しくはこちらになります。

◯求人・求職について

https://www.mod.go.jp/gsdf/retire/kyuuzin.html

僕の周りにも現役の陸上自衛官、退役された方がいらっしゃいますが、どなたも魅力的な方です。

この制度、ご興味がありましたら、ぜひご活用ください。

長野県は特に働き手不足が続いているようで、事業者の皆様はいろいろなネットワークを張り巡らせています。

ただ、以外に知られていないのが「陸上自衛隊を退職した方」です。

先日関係者の方にお伺いしたんですが、陸上自衛隊を退役される方も多く、防衛省では雇用促進に力を入れているそう。

そのwebサイトがこちらになります。

◯陸上自衛隊 退職自衛官雇用ガイド

https://www.mod.go.jp/gsdf/retire/index.html

関係者の方の説明では、専門的な知識や資格をもったベテランの方が中心ですが、任期付き自衛官という20~30代の若い方も少なくないそうです。

求人の方法としては、まず「自衛隊地方協力本部・自衛隊援護協会」への問い合わせをし、その後求人票の提出等具体的な求職活動になるそうです。詳しくはこちらになります。

◯求人・求職について

https://www.mod.go.jp/gsdf/retire/kyuuzin.html

僕の周りにも現役の陸上自衛官、退役された方がいらっしゃいますが、どなたも魅力的な方です。

この制度、ご興味がありましたら、ぜひご活用ください。

タグ :商工会議所

ワクチン接種が進む海外では、ハワイ等の観光地が1万人弱から60万人に回復したり、ヨーロッパでは数万人規模のスポーツイベントが開催されたりしています。

先日「長野県11月末のワクチン接種完了目標を維持」という地元新聞に一面記事で記事が掲載されていました。

内容は、7月9日に阿部知事が各市町村役場をオンラインで結んで意見交換した際に現在の国が示している供給スケジュールを基に今後の接種ペースを試算した結果、県の接種会場と職域接種の分を合わせ希望する県民への接種は当初の予定通り11月末までで完了するとの想定を示したという内容です。

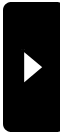

先日、テレビのニュースで東京都首都圏のワクチン接種完了の予想を独自取材していましたが、やはり多くの区が秋頃の見通しを示していました。

そして、7月26日から日本でも接種証明書の申請が始まり、それに基づいて政府が商業施設等のガイドラインを作るという発表もされています。

いよいよなだぁって思うのと同時に「その時期を迎えたらどうなるんだろう」という不安があります。

ぼくも単純なバカでありたいので、我慢していたお客さまたちがドッと押し寄せてくる。

こんなイメージが一番強いんですが、なんだかわからない不安もあります。

ただ言えるのは今年の秋には多くの方の新型コロナに対する不安が穏やかになる。

そして、行動量が多くなる。

そんな事実が迫っているということだと思います。

商工会議所もそれに向かって準備をしていかなくちゃ…と思う最近のニュース記事の紹介でした。

先日「長野県11月末のワクチン接種完了目標を維持」という地元新聞に一面記事で記事が掲載されていました。

内容は、7月9日に阿部知事が各市町村役場をオンラインで結んで意見交換した際に現在の国が示している供給スケジュールを基に今後の接種ペースを試算した結果、県の接種会場と職域接種の分を合わせ希望する県民への接種は当初の予定通り11月末までで完了するとの想定を示したという内容です。

先日、テレビのニュースで東京都首都圏のワクチン接種完了の予想を独自取材していましたが、やはり多くの区が秋頃の見通しを示していました。

そして、7月26日から日本でも接種証明書の申請が始まり、それに基づいて政府が商業施設等のガイドラインを作るという発表もされています。

いよいよなだぁって思うのと同時に「その時期を迎えたらどうなるんだろう」という不安があります。

ぼくも単純なバカでありたいので、我慢していたお客さまたちがドッと押し寄せてくる。

こんなイメージが一番強いんですが、なんだかわからない不安もあります。

ただ言えるのは今年の秋には多くの方の新型コロナに対する不安が穏やかになる。

そして、行動量が多くなる。

そんな事実が迫っているということだと思います。

商工会議所もそれに向かって準備をしていかなくちゃ…と思う最近のニュース記事の紹介でした。

タグ :商工会議所

2021/07/08

2週間後にオリンピック、1か月後にパラリンピックが開催されます。

商売をされている皆様は大会の開催を祝して販促イベント等々を考えている方もいると思います。

実は僕もその1人でしたが、実際に企画を始めてみると「さすが世界最大の商業イベント!」と巷で言われるように商業的権利権はうんとしっかりしています。

まぁ、スポンサーがとてつもないスポンサー料を払っていて、そのスポンサー料が運営の一部に充てられてるんだから当然の話です。

ということで、当然「オリンピックキャンペーン」なんて販促イベントは開催できないわけなんです。

そして気をつけなければならないのは「オリンピックを想像させる表現」も禁止されています。

2013.9.30付け日本経済新聞の記事「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」に表現の具体例が掲載されていますのでご紹介します。

「4年に1度の祭典がやってくる」

「日本選手、目指せ金メダル!」

「日本代表、応援します!」

かなりガチガチです。

ということで、販促イベントのサブタイトルやタイトルに「オリンピックを連想させる文言は使えない」と諦めたほうがいいと思います。

◯広告の文章中には使える

ここが注目です。イベント広告の文章中に「オリンピック」の文字を使用すること自体は商標的な使用には該当しないので商標権侵害にはならないそうです。(弁理士さんに教えてもらいました)

単独で使うとNG

文章の中で使うのはOK

こんな感じです。

オリンピックで販促を考えている皆様、ご注意を!

ちなみに「商業的目的」でなければ利用は問題ありません。

例えば、商店街に「祝オリンピック開催」というのぼり旗を掲げるとか、店先にポスターを貼るとか。

その行為自体が商業的にならなければOKでそうです。

■JOC公式大会ブランド保護基準はこちら

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/utilities/copyright

商売をされている皆様は大会の開催を祝して販促イベント等々を考えている方もいると思います。

実は僕もその1人でしたが、実際に企画を始めてみると「さすが世界最大の商業イベント!」と巷で言われるように商業的権利権はうんとしっかりしています。

まぁ、スポンサーがとてつもないスポンサー料を払っていて、そのスポンサー料が運営の一部に充てられてるんだから当然の話です。

ということで、当然「オリンピックキャンペーン」なんて販促イベントは開催できないわけなんです。

そして気をつけなければならないのは「オリンピックを想像させる表現」も禁止されています。

2013.9.30付け日本経済新聞の記事「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」に表現の具体例が掲載されていますのでご紹介します。

「4年に1度の祭典がやってくる」

「日本選手、目指せ金メダル!」

「日本代表、応援します!」

かなりガチガチです。

ということで、販促イベントのサブタイトルやタイトルに「オリンピックを連想させる文言は使えない」と諦めたほうがいいと思います。

◯広告の文章中には使える

ここが注目です。イベント広告の文章中に「オリンピック」の文字を使用すること自体は商標的な使用には該当しないので商標権侵害にはならないそうです。(弁理士さんに教えてもらいました)

単独で使うとNG

文章の中で使うのはOK

こんな感じです。

オリンピックで販促を考えている皆様、ご注意を!

ちなみに「商業的目的」でなければ利用は問題ありません。

例えば、商店街に「祝オリンピック開催」というのぼり旗を掲げるとか、店先にポスターを貼るとか。

その行為自体が商業的にならなければOKでそうです。

■JOC公式大会ブランド保護基準はこちら

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/utilities/copyright

タグ :商工会議所

2021/07/07

現在ご自身のご商売は「数売って勝負していますか?」それとも「高価格で勝負していますか?」

事業者の皆さんはこの2つのどちらかに重点を置き利益を作っていると思いますが、多くの方はそれを無意識に選択しているため自身がどちらの体質なのか案外気づいていいない…と個人的に感じています。

事業者の方よりこんなコトをお聞きする機会があります。

うちは大手じゃないから「高価格で勝負しているよ!」

そんな事業者の皆さんでも実際「数売って勝負している」に重きをおいている方々も多いような気がします。

たとえば「割引サービス」を頻繁に出したり、「あの店があのくらいの価格だから、うちもこのくらいの価格にしなくちゃ」など「割引サービス=値下」でお客さまの来店を促したり、他店の価格に近づけることで来店を促したり…

そんな「価格の安さ=価格の比較」を考える機会が多い場合、もしかしたら「数売って勝負している」可能性があります。

〇自分のポジションがわからないと労力や投資に対し期待した利益が上がりません

利益を作るために「お金」と「労力」をかけるポイント、かけてはいけないポイントが大きく異なりますが自身のポジションが分からないとこの判断ができません。

たとえば「こんなに一生懸命やっているのに…全然成果があがらない」といったボヤキが出るのはもしかしたらお金と労力をかけるポイントがチグハグになっているからかもしれません。

ではどうやって自分の経営体質を知るのか?

そんな事業者の皆様のためこれを知る機会を作りました。

この2つの経営体質をどちらも経験した米澤晋也さんが“MQ会計”という自社内のお金と労力の動きがスムーズに理解できる道具を使い「数売って勝負体質」か「高価格で勝負体質」を知ることができ、どちらが自社にあっているのかが解るような説明会を7月29日開催します。

利益を増やす(付加価値を増やす)手段や手法を学ぶ内容や、会計を学ぶ内容ではありません。

あくまで、現在の経営体質を知る、自社にあった経営体質を知る内容となっています。

ご興味があればどなたでもご参加できます。

そして対面とオンラインと同時開催なので全国どこからでも参加可能です。

ぜひご活用いただけたら嬉しいです。

詳細やお申込みは下記のリンク先よりお願いします。

〇諏訪商工会議所webサイト

■こちらの記事も併せてお読みいただけたら嬉しいです

事業者の皆さんはこの2つのどちらかに重点を置き利益を作っていると思いますが、多くの方はそれを無意識に選択しているため自身がどちらの体質なのか案外気づいていいない…と個人的に感じています。

事業者の方よりこんなコトをお聞きする機会があります。

うちは大手じゃないから「高価格で勝負しているよ!」

そんな事業者の皆さんでも実際「数売って勝負している」に重きをおいている方々も多いような気がします。

たとえば「割引サービス」を頻繁に出したり、「あの店があのくらいの価格だから、うちもこのくらいの価格にしなくちゃ」など「割引サービス=値下」でお客さまの来店を促したり、他店の価格に近づけることで来店を促したり…

そんな「価格の安さ=価格の比較」を考える機会が多い場合、もしかしたら「数売って勝負している」可能性があります。

〇自分のポジションがわからないと労力や投資に対し期待した利益が上がりません

利益を作るために「お金」と「労力」をかけるポイント、かけてはいけないポイントが大きく異なりますが自身のポジションが分からないとこの判断ができません。

たとえば「こんなに一生懸命やっているのに…全然成果があがらない」といったボヤキが出るのはもしかしたらお金と労力をかけるポイントがチグハグになっているからかもしれません。

ではどうやって自分の経営体質を知るのか?

そんな事業者の皆様のためこれを知る機会を作りました。

この2つの経営体質をどちらも経験した米澤晋也さんが“MQ会計”という自社内のお金と労力の動きがスムーズに理解できる道具を使い「数売って勝負体質」か「高価格で勝負体質」を知ることができ、どちらが自社にあっているのかが解るような説明会を7月29日開催します。

利益を増やす(付加価値を増やす)手段や手法を学ぶ内容や、会計を学ぶ内容ではありません。

あくまで、現在の経営体質を知る、自社にあった経営体質を知る内容となっています。

ご興味があればどなたでもご参加できます。

そして対面とオンラインと同時開催なので全国どこからでも参加可能です。

ぜひご活用いただけたら嬉しいです。

詳細やお申込みは下記のリンク先よりお願いします。

〇諏訪商工会議所webサイト

■こちらの記事も併せてお読みいただけたら嬉しいです

2021/06/23

「付加価値」という単語は経営者だったら必ず1度は聞いたことのある言葉だと思います。特に銀行やコンサルタント先生や商工会議所の職員まで口を揃えて「付加価値」を高めなさいとか「付加価値」をつけなさいとか言っている状態です。夜はまさに「付加価値」ブーム…なんて大げさですが、この付加価値が分かりづらい…

タグ :商工会議所

2021/07/06

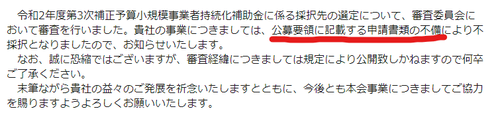

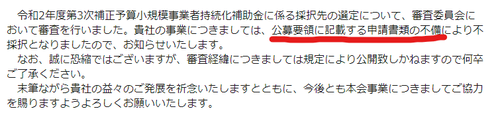

明日7月7日に第2回の締切を迎える「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」で本当に、本当に気をつけてほしいことがあります。

それは「書類不備で不採択になっている方がとてつもなく多い」ということです。

この低感染リスク型はどうして不採択になったのか?を少しだけ教えてくれる親切さがあります。

不採択になった周りの方にお伺いすると…

『公募要領に記載した書類の不備』

がとてつもなく多いことがわかりました。

【実際の不採択通知の一部分】

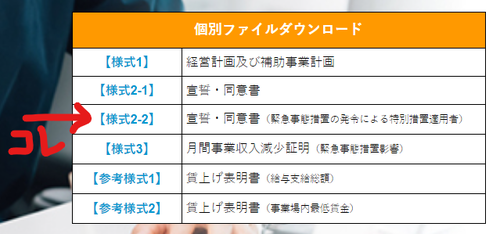

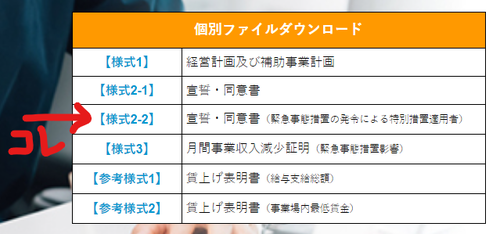

そして、見直しをしてみると地味に多いのがコレ。

『宣誓・同意書の種類間違い』

具体的には様式2-1と様式2-2が違っっているというミスです。

この補助金に申し込み方は緊急事態宣言の発令による特別処置者が多いと思います。

なのに2-1を使っている方結構いらっしゃいました。

そしてもう一つ怪しいのがコレ

『税務署の受領印が薄くてよく見えない』

これは「怪しい」なので原因ではないかもしれませんが、確か一時給付金でもこの不備の指摘は結構あったので…「怪しい」です。

コレを避けるには税務署の発行する「納税証明書」を使ったほうが確実だと思います。

(天上界から聞き漏れてきたウワサだと)とにかく今回は「審査ではなく、不備により不採択になった」事業者の皆様がうんと多かったそう。

これから申請する方は、とにかく慎重に、慎重に書類の確認をお願いします。

もう一度【申請書類の注意事項】をご確認ください

※下の画像からリンクしています

それは「書類不備で不採択になっている方がとてつもなく多い」ということです。

この低感染リスク型はどうして不採択になったのか?を少しだけ教えてくれる親切さがあります。

不採択になった周りの方にお伺いすると…

『公募要領に記載した書類の不備』

がとてつもなく多いことがわかりました。

【実際の不採択通知の一部分】

そして、見直しをしてみると地味に多いのがコレ。

『宣誓・同意書の種類間違い』

具体的には様式2-1と様式2-2が違っっているというミスです。

この補助金に申し込み方は緊急事態宣言の発令による特別処置者が多いと思います。

なのに2-1を使っている方結構いらっしゃいました。

そしてもう一つ怪しいのがコレ

『税務署の受領印が薄くてよく見えない』

これは「怪しい」なので原因ではないかもしれませんが、確か一時給付金でもこの不備の指摘は結構あったので…「怪しい」です。

コレを避けるには税務署の発行する「納税証明書」を使ったほうが確実だと思います。

(天上界から聞き漏れてきたウワサだと)とにかく今回は「審査ではなく、不備により不採択になった」事業者の皆様がうんと多かったそう。

これから申請する方は、とにかく慎重に、慎重に書類の確認をお願いします。

もう一度【申請書類の注意事項】をご確認ください

※下の画像からリンクしています

タグ :商工会議所

2021/07/01

まずは『ざっくり概要だけ知っておいて』とお願いします。細かい話はその後で大丈夫です。

「インボイス制度」という言葉だけはなんだか聞いたことあるぞ?という方もいらっしゃると思います。

2年後に「消費税を税務署に納める計算」に影響するコトです。

では、何が変わるのか?

大きな変更は『インボイス制度にそった「請求書」や「領収書」に変更』しないと相手先が消費税を税務署に多く払うことになることとなります。

そうなるとどうなるのか…

例えば建設業の方です。

A大工さんはB工務店からの外注を受けて家を建てています。

A大工さんはB工務店に対し消費税10%分含めた外注費を請求します。

B工務店はA大工さんに支払った消費税を税務署に納める消費税の計算に使います。

計算の結果B工務店はA大工さんに支払った分税務署に納める消費税の額が少なくなります。

では、A大工さんがインボイス制度にそった請求書を出すことが出来なかったらどうでしょうか?

B工務店はA大工さんに支払った消費税を計算に使えないので、その金額分が税務署に納める消費税の額に上乗せになります。

つまり『税金を納める金額が多くなります』

ではB工務店はどうするのか…

それはB工務店の判断になりますが、A大工さんに変わるインボイス制度にそった請求書を出すことが出来る大工さんを探して外注先を変えてしまうかもしれません。

◯消費税を税務署におさめていない方との取引は関係がない

僕たち一般消費者は税務署に消費税を計算して納めていません。

ということは、消費税の納税をしていないということになります。

今回のインボイス制度は「企業と企業」の取引をしている事業所の皆さんに影響します。

例えば飲食店。

たまに「領収書くれや~」というお客さまがいると思います。

その方のほとんどが「企業と企業」の取引です。

その方が1年でどのくらいいるのか?がインボイス制度を導入するかしないかの判断材料になると思います。

なぜ判断をしなければいけないかというと、インボイス制度を導入するには消費税を必ず税務署に納めなければいけなくなるからです。

現在は売上1000万以下の事業者は税務署に消費税を納める義務がありません。

そのため、お客さまから預かった消費税はそのまま売上になっているケースがほとんどです。

インボイス制度導入後は1000万以下であっても消費税を納めなければいけないので、預かっている消費税の額分だけ利益が減ることとなります。

インボイス制度と導入の判断はざっくりこんな内容です。

余計にわかりづらくなった方は、お近くの商工会議所・商工会までおたずねください。

国税庁の専用webサイトはこちら

◼こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

「インボイス制度」という言葉だけはなんだか聞いたことあるぞ?という方もいらっしゃると思います。

2年後に「消費税を税務署に納める計算」に影響するコトです。

では、何が変わるのか?

大きな変更は『インボイス制度にそった「請求書」や「領収書」に変更』しないと相手先が消費税を税務署に多く払うことになることとなります。

そうなるとどうなるのか…

例えば建設業の方です。

A大工さんはB工務店からの外注を受けて家を建てています。

A大工さんはB工務店に対し消費税10%分含めた外注費を請求します。

B工務店はA大工さんに支払った消費税を税務署に納める消費税の計算に使います。

計算の結果B工務店はA大工さんに支払った分税務署に納める消費税の額が少なくなります。

では、A大工さんがインボイス制度にそった請求書を出すことが出来なかったらどうでしょうか?

B工務店はA大工さんに支払った消費税を計算に使えないので、その金額分が税務署に納める消費税の額に上乗せになります。

つまり『税金を納める金額が多くなります』

ではB工務店はどうするのか…

それはB工務店の判断になりますが、A大工さんに変わるインボイス制度にそった請求書を出すことが出来る大工さんを探して外注先を変えてしまうかもしれません。

◯消費税を税務署におさめていない方との取引は関係がない

僕たち一般消費者は税務署に消費税を計算して納めていません。

ということは、消費税の納税をしていないということになります。

今回のインボイス制度は「企業と企業」の取引をしている事業所の皆さんに影響します。

例えば飲食店。

たまに「領収書くれや~」というお客さまがいると思います。

その方のほとんどが「企業と企業」の取引です。

その方が1年でどのくらいいるのか?がインボイス制度を導入するかしないかの判断材料になると思います。

なぜ判断をしなければいけないかというと、インボイス制度を導入するには消費税を必ず税務署に納めなければいけなくなるからです。

現在は売上1000万以下の事業者は税務署に消費税を納める義務がありません。

そのため、お客さまから預かった消費税はそのまま売上になっているケースがほとんどです。

インボイス制度導入後は1000万以下であっても消費税を納めなければいけないので、預かっている消費税の額分だけ利益が減ることとなります。

インボイス制度と導入の判断はざっくりこんな内容です。

余計にわかりづらくなった方は、お近くの商工会議所・商工会までおたずねください。

国税庁の専用webサイトはこちら

◼こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

2018/07/13

来年予定されている消費税率10%引上げも一大事だと思っていますが、それ以上に2023年からひっそりと導入予定の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が改めて「重いな」と思っています。昨日、今日と商工会議所スタッフの義務研修その中で「インボイス方式」の説明がちょこっとありました。簡単に整理…

タグ :商工会議所

2021/06/26

今更ですが「専門家による事業所への個別支援」を試験的にはじめました!

同業者がこんなコト聞いたら「ぷっ、いまごろ~」って笑われてしまうかもしれませんが、当会議所はほとんどこの仕組を実施したことがありませんでした。

あっ、長野県とか、国の事業は利用していましたが…

その初めての事業所さん支援を昨日行いました。

まだ1回のみですが、支援を受けた事業所さんからは「今まで講習会だけではみんなの前だから突っ込んだ話ができなかったけど、個別だとそんな相談もできるし、自分にあったタイミングで行動できる目標もたてられるから、次に進めそうです」といったメッセージを頂きました。

僕自身も「個別だから出来る相談、そして学びや考えも深くなる」と「伴走支援するための指標が出来る」ことが分かったことが成果でした。

どこの商工会議所、商工会でも悩みなのは「講習会やセミナー終了後に参加者の皆様が実践に移るか」だと思います。

最近政府は商工会議所に対し「成果、成果を出してください」と強くお願いしています。

成果は「行動した時間で増えていく」法則があるので「とりあえずやってみる」という行動がないと成果は増えていきません。

楽天大学学長の仲山進也さんの『楽天大学学長が教える「ビジネス頭」の磨き方』にわかりやすい図があったので引用します。

仲山さんは、知識が経験を通じて知恵になり、反復を通じて習慣になっていく成長過程をこのように説明しています。

「1.知らない」

「2.知る」

「3.やってみる」

「4.わかる」

「5.できる」

「6.している」

という6つのステップに分解し、それぞれのステップの間には

「①知識の壁」

「②行動の壁」

「③気づきの壁」

「④技術の壁」

「⑤習慣の壁」

があると説明しています。

「1.知らない」はたぶん『興味がない』に読み替えることが出来るような気がして、セミナーや講習会に参加するということは

「1.知らない」もしくは「2.知る」の過程に達していると理解します。

ただ「①知識の壁」を超えているかと言うと、参加者によって越えている、越えていないがわかれるんぢゃないかとも考えます。

今回の「専門家による個別支援」は「①知識の壁」と「②行動の壁」を超えるきっかけをつくることを願って支援を実施します。

セミナー後のフォロー=「参加者が各壁を越えて成果を実感できるようになる」ようになるには、僕の今の支援力では直接的にそれを実現するよう支援するのは到底無理だということは重々承知の助です。

だた「その壁を越えるために支援してくれる」専門家の方々とのお見合いの場は用意できるかと…

そしていい仲になってお付き合いが始まったら後はお二人だけに…お節介の仲人おばちゃん的発想で考えています。

他の会議所や金融機関はこんな事をずっと前からやっていましたが、ようやく当会議所もとりあえずスタートすることができそうです。

この取組は諏訪市内の中小小規模事業者、もしくは加入事業所に限りますが、各地商工会議所や商工会は先進的に同じような取組をしているはずです。

ご興味がありましたら、まずは地区の商工会議所、商工会、もしくは加入団体にご相談してみてください。

◼こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

同業者がこんなコト聞いたら「ぷっ、いまごろ~」って笑われてしまうかもしれませんが、当会議所はほとんどこの仕組を実施したことがありませんでした。

あっ、長野県とか、国の事業は利用していましたが…

その初めての事業所さん支援を昨日行いました。

まだ1回のみですが、支援を受けた事業所さんからは「今まで講習会だけではみんなの前だから突っ込んだ話ができなかったけど、個別だとそんな相談もできるし、自分にあったタイミングで行動できる目標もたてられるから、次に進めそうです」といったメッセージを頂きました。

僕自身も「個別だから出来る相談、そして学びや考えも深くなる」と「伴走支援するための指標が出来る」ことが分かったことが成果でした。

どこの商工会議所、商工会でも悩みなのは「講習会やセミナー終了後に参加者の皆様が実践に移るか」だと思います。

最近政府は商工会議所に対し「成果、成果を出してください」と強くお願いしています。

成果は「行動した時間で増えていく」法則があるので「とりあえずやってみる」という行動がないと成果は増えていきません。

楽天大学学長の仲山進也さんの『楽天大学学長が教える「ビジネス頭」の磨き方』にわかりやすい図があったので引用します。

仲山さんは、知識が経験を通じて知恵になり、反復を通じて習慣になっていく成長過程をこのように説明しています。

「1.知らない」

「2.知る」

「3.やってみる」

「4.わかる」

「5.できる」

「6.している」

という6つのステップに分解し、それぞれのステップの間には

「①知識の壁」

「②行動の壁」

「③気づきの壁」

「④技術の壁」

「⑤習慣の壁」

があると説明しています。

「1.知らない」はたぶん『興味がない』に読み替えることが出来るような気がして、セミナーや講習会に参加するということは

「1.知らない」もしくは「2.知る」の過程に達していると理解します。

ただ「①知識の壁」を超えているかと言うと、参加者によって越えている、越えていないがわかれるんぢゃないかとも考えます。

今回の「専門家による個別支援」は「①知識の壁」と「②行動の壁」を超えるきっかけをつくることを願って支援を実施します。

セミナー後のフォロー=「参加者が各壁を越えて成果を実感できるようになる」ようになるには、僕の今の支援力では直接的にそれを実現するよう支援するのは到底無理だということは重々承知の助です。

だた「その壁を越えるために支援してくれる」専門家の方々とのお見合いの場は用意できるかと…

そしていい仲になってお付き合いが始まったら後はお二人だけに…お節介の仲人おばちゃん的発想で考えています。

他の会議所や金融機関はこんな事をずっと前からやっていましたが、ようやく当会議所もとりあえずスタートすることができそうです。

この取組は諏訪市内の中小小規模事業者、もしくは加入事業所に限りますが、各地商工会議所や商工会は先進的に同じような取組をしているはずです。

ご興味がありましたら、まずは地区の商工会議所、商工会、もしくは加入団体にご相談してみてください。

◼こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです

2019/06/27

思ったことを実践する、そして継続する。とてつもなく難しいことです。そして、そして、セミナーや勉強会に参加したときは気持ちが熱くなるのに、時間が経てば熱は冷め、行動に伴うリスクやネガティブな感情が頭をよぎり、やんなきゃ、やんなきゃって思い続けているけど、結局何も行動せずに今日を迎えている……

2019/03/16

今年の分は早めにやろう!確定申告の支援をしていてよく聞く言葉です。そして、その言葉は去年の今ごろも同じことを聞きました。そうです、毎年同じことをやってしまっているんです。そのお気持ちはよ~く解ります。だって、僕自身もそう思うから。そんな僕ですが、言うだけ、思うだけではなく少し…

タグ :商工会議所

2021/06/21

「信州の宿県民応援前売割」「県民支えあい信州割SPECIAL」等長野県が観光産業の経済回復支援として次々と割引サービスを開始しています。

この事業は「観光クーポン」なる2000円分の宿泊費では使えない割引クーポンがついてきていて、飲食店やお土産屋さん等々がそのクーポンが利用できる店舗として登録しています。(現在の登録中なので、お忘れの方は下記より申請してください)

◯観光クーポン対象事業者参加申込フォーム

https://tabi-susume.com/kanko-shinsei/

そして、その換金方法について非常に相談が多いのでココで整理したいと思います。

※今回の記事の対象クーポンは下記2種類

◯観光クーポンの換金はめちゃくちゃシンプル

今回の事業は「資料やポスター等々は参加事業者がダウンロードして用意してください」方式なため、自社にあった情報を見つけ出さなければ鳴りません。

ちなみにそのページがココ

https://tabi-susume.com/biz/

ページが表示された後写真下のピンク色の部分

県民支えあい信州割SPECIAL

宿泊割・日帰り割

を選択しないといけないから…分かりづらいんですよね

そして選択してみると…

いろいろな情報が盛りだくさんですよね~

というのも「宿泊料の換金方法」も一緒に掲載されているからです。

『観光クーポンの換金』はこの2つで済みます。

・【観光クーポン対象事業者用】「県民応援前売割」「信州割SPECIAL」クーポン対象者向けマニュアル(PDF)

・「県民支えあい 信州割SPECIAL」観光クーポン換金用伝票(Word)

この2つだけでOKです。

それ以外は関係ありません。

安心していただけたでしょうか?

ちなみに取扱店ポスターのダウンロードは下記になります。

・「県民応援前売割」観光クーポン施設用ポスター(PDF)

・「信州割SPECIAL」観光クーポン施設用ポスター(PDF)

この事業は「観光クーポン」なる2000円分の宿泊費では使えない割引クーポンがついてきていて、飲食店やお土産屋さん等々がそのクーポンが利用できる店舗として登録しています。(現在の登録中なので、お忘れの方は下記より申請してください)

◯観光クーポン対象事業者参加申込フォーム

https://tabi-susume.com/kanko-shinsei/

そして、その換金方法について非常に相談が多いのでココで整理したいと思います。

※今回の記事の対象クーポンは下記2種類

◯観光クーポンの換金はめちゃくちゃシンプル

今回の事業は「資料やポスター等々は参加事業者がダウンロードして用意してください」方式なため、自社にあった情報を見つけ出さなければ鳴りません。

ちなみにそのページがココ

https://tabi-susume.com/biz/

ページが表示された後写真下のピンク色の部分

県民支えあい信州割SPECIAL

宿泊割・日帰り割

を選択しないといけないから…分かりづらいんですよね

そして選択してみると…

いろいろな情報が盛りだくさんですよね~

というのも「宿泊料の換金方法」も一緒に掲載されているからです。

『観光クーポンの換金』はこの2つで済みます。

・【観光クーポン対象事業者用】「県民応援前売割」「信州割SPECIAL」クーポン対象者向けマニュアル(PDF)

・「県民支えあい 信州割SPECIAL」観光クーポン換金用伝票(Word)

この2つだけでOKです。

それ以外は関係ありません。

安心していただけたでしょうか?

ちなみに取扱店ポスターのダウンロードは下記になります。

・「県民応援前売割」観光クーポン施設用ポスター(PDF)

・「信州割SPECIAL」観光クーポン施設用ポスター(PDF)

タグ :商工会議所

2021/05/28

ウットショックという言葉を聞いたことありますが。

木材が供給不足に陥り、価格が高騰している減少を経済語でそう言っています。

こんな仕事についていながら…僕は1ヶ月前に知ることとなりました。

それは工務店(大工)のお客さまからの相談でした。

「ウッドショックで家の受注ができない」

「なにか支援策はありませんか?」

このときは業界がこんな状況になっていることを全く知らずびっくりした事を覚えています。

◯ウットショックの原因はなにか?

▼アメリカやヨーロッパでの在宅勤務増加などに伴う内需拡大

新型コロナの影響で在宅勤務や2拠点生活がアメリカやヨーロッパで進んでいて内需がかなり拡大しているそう。日本の輸入先でもあるため輸出が後回しになっている状況だそう。

▼中国の経済回復による木材需要の増加

新型コロナの影響が少なくなり、中国の国内経済が回復しているそう。それに伴い木材や金属等の需要が増回していて、世界的な調達をしているそう。

▼世界的なコンテナ不足

輸出に欠かせない輸送用コンテナが世界的に不足しているようです。その原因の1つが上記のような中国の抑え込みがあるようですが…この辺はちょっとわかりませんでした。

一番は『日本が輸入に頼っていた国で内需が拡大している』ことが主な原因のようです。

◯国産材をつかえばいいじゃん

そんな疑問が湧いてきますが、柱や梁(ハリ)等家の構造(強度を高め保つ重要な場所)用の材料がほとんどないそう。このような材料は輸入に占める割合がかなり高いようです。

◯今後どうなるの? 林野庁の見通し

林野庁の発表によると、21年7月~9月の輸入構造用集成材は20年7月~9月の75%の供給量になるとの見通しを発表しました。

また、日本集成材工業協同組合は構造用集成材について「5月以降、2割以上の減産せざるを得なくなるとの見方も出ている」と発表しました。

◯どんな影響が出てくるのか

上記から「全く材料が入ってこない」というわけではありませんが、供給不足は長期的に続くと予想されています。

そうなると材料価格は高騰するので「買い控え」が発生する可能性が高いことがわかります。

商工会議所の立場からだと「工務店の資金繰りが悪化する」ことが予想できます。

逆に「国産材工場は特需」になっているそう。

生産者や国産材工場にとっては好機なのかもしれませんが…一時的なものになってしまいそうなので設備投資も難しく短い間の特需に終わってしまう確率が高いことが予想できます。

ウットショックは世紀末に1回、リーマンショック直前に1回、そして今回で3回目だそう。

また国産材産業を守るため政府も都道府県も需要拡大にいろいろな事業を行っています。

3度めの正直…ではありませんが、これを期に国内の供給と需要が増える何かが変わったらいいなと個人的には思っています。(ボク個人や商工会議所には選択肢し消費する事以外いまのところ何もできませんが…)

木材が供給不足に陥り、価格が高騰している減少を経済語でそう言っています。

こんな仕事についていながら…僕は1ヶ月前に知ることとなりました。

それは工務店(大工)のお客さまからの相談でした。

「ウッドショックで家の受注ができない」

「なにか支援策はありませんか?」

このときは業界がこんな状況になっていることを全く知らずびっくりした事を覚えています。

◯ウットショックの原因はなにか?

▼アメリカやヨーロッパでの在宅勤務増加などに伴う内需拡大

新型コロナの影響で在宅勤務や2拠点生活がアメリカやヨーロッパで進んでいて内需がかなり拡大しているそう。日本の輸入先でもあるため輸出が後回しになっている状況だそう。

▼中国の経済回復による木材需要の増加

新型コロナの影響が少なくなり、中国の国内経済が回復しているそう。それに伴い木材や金属等の需要が増回していて、世界的な調達をしているそう。

▼世界的なコンテナ不足

輸出に欠かせない輸送用コンテナが世界的に不足しているようです。その原因の1つが上記のような中国の抑え込みがあるようですが…この辺はちょっとわかりませんでした。

一番は『日本が輸入に頼っていた国で内需が拡大している』ことが主な原因のようです。

◯国産材をつかえばいいじゃん

そんな疑問が湧いてきますが、柱や梁(ハリ)等家の構造(強度を高め保つ重要な場所)用の材料がほとんどないそう。このような材料は輸入に占める割合がかなり高いようです。

◯今後どうなるの? 林野庁の見通し

林野庁の発表によると、21年7月~9月の輸入構造用集成材は20年7月~9月の75%の供給量になるとの見通しを発表しました。

また、日本集成材工業協同組合は構造用集成材について「5月以降、2割以上の減産せざるを得なくなるとの見方も出ている」と発表しました。

◯どんな影響が出てくるのか

上記から「全く材料が入ってこない」というわけではありませんが、供給不足は長期的に続くと予想されています。

そうなると材料価格は高騰するので「買い控え」が発生する可能性が高いことがわかります。

商工会議所の立場からだと「工務店の資金繰りが悪化する」ことが予想できます。

逆に「国産材工場は特需」になっているそう。

生産者や国産材工場にとっては好機なのかもしれませんが…一時的なものになってしまいそうなので設備投資も難しく短い間の特需に終わってしまう確率が高いことが予想できます。

ウットショックは世紀末に1回、リーマンショック直前に1回、そして今回で3回目だそう。

また国産材産業を守るため政府も都道府県も需要拡大にいろいろな事業を行っています。

3度めの正直…ではありませんが、これを期に国内の供給と需要が増える何かが変わったらいいなと個人的には思っています。(ボク個人や商工会議所には選択肢し消費する事以外いまのところ何もできませんが…)

タグ :商工会議所

2021/05/25

2021年6月1日から飲食店を含む食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理が実質スタートします。

というのも、義務付けられたのは昨年の6月、1年間の猶予期間が設けられていたため本年6月が実質スタートと言われています。

HACCPは飲食店にはちょっと馴染みがない食品製造業の衛生管理と捉えられてきましたが、本年6月以降は規模に関わらず飲食店でもこれをもとに衛生管理を行わなければいけません。

HACCPというととてつもなく難しい…小さい飲食店には無理と思いがちですが、基本は「日頃から行っていることを記録していく」業務が新たに追加されるだけです。

いつも無意識にやっている衛生管理を

「意識的にして」

「記録する」

このようにご理解ください。

◯小さな飲食店の基本は「基準B HACCPをの考え方を取り入れた衛生管理」になると思います

今回の改正で保健所から求められる基準が2種類あります。

1つは「基準A HACCPに基づく衛生管理」です。

これはHACCPの原則に基づき(国際的な基準)衛生管理を行うこと、

もう1つは「基準B HACCPをの考え方を取り入れた衛生管理」です。

こちらは完璧なHACCPは求めないがその考え方を取り入れた在る一定の衛生が担保できる管理を行うことです。

小さな(小規模)な飲食店への配慮ともいわれていますが…僕は「この機会に無意識に当たり前のように行っている衛生管理を意識して(意図的に)行うようにしてください」と要求しているように思います。

「基準B(HACCP の考え方を取り入れた衛生管理)」は保健所などから、衛生管理について認証や許可を受けるものではありませんが、営業許可の更新時や通常の定期立入検査のときに、衛生管理について確認される可能性はある場合があると言われています。

◯実際に用意しなければいけないコト

実際に用意しなければいけないコトは下記の3つになります。

①衛生管理計画の策定

②計画に基づく実施

③確認・記録

①、②は無意識に行っているコトを整理、文書化し意識的に行うことです。やらなければいけないことは「衛生管理計画」を文書化し、一緒に働くスタッフさん等々と共有します。

③は実施したことを記録していくことです。記録シートやチェックシートを用意し日々の実施を記録していきます。

これらの手順は厚生労働省で参考資料が用意されていますのでそちらをご覧ください。

その中身を見てみると「いつもやっていることぢゃん!」って思うのと、記録がちょっとめんどくさいなって思うぐらい簡潔だと思いますのでまずはご覧ください。

↓↓↓↓↓ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(飲食店以外にも掲載があります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

◯守らない場合罰則はあるの?

HACCPの導入は義務とされていますが、現段階で罰則自体は設けられていないそうです。

とはいえ、営業許可の更新時や通常の定期立入検査のときに、HACCPによる衛生管理を確認される可能性は十分にあります。

また、何か衛生事故が起こった場合損害保険の適応外になる可能性もあります。

(ちなみに長野県に「条例はあるのか?」は怖くて聞けません)

罰則はない…ではなく、お客さまの健康を守るために準備、設置、実行をお願いしますm(_ _)m

というのも、義務付けられたのは昨年の6月、1年間の猶予期間が設けられていたため本年6月が実質スタートと言われています。

HACCPは飲食店にはちょっと馴染みがない食品製造業の衛生管理と捉えられてきましたが、本年6月以降は規模に関わらず飲食店でもこれをもとに衛生管理を行わなければいけません。

HACCPというととてつもなく難しい…小さい飲食店には無理と思いがちですが、基本は「日頃から行っていることを記録していく」業務が新たに追加されるだけです。

いつも無意識にやっている衛生管理を

「意識的にして」

「記録する」

このようにご理解ください。

◯小さな飲食店の基本は「基準B HACCPをの考え方を取り入れた衛生管理」になると思います

今回の改正で保健所から求められる基準が2種類あります。

1つは「基準A HACCPに基づく衛生管理」です。

これはHACCPの原則に基づき(国際的な基準)衛生管理を行うこと、

もう1つは「基準B HACCPをの考え方を取り入れた衛生管理」です。

こちらは完璧なHACCPは求めないがその考え方を取り入れた在る一定の衛生が担保できる管理を行うことです。

小さな(小規模)な飲食店への配慮ともいわれていますが…僕は「この機会に無意識に当たり前のように行っている衛生管理を意識して(意図的に)行うようにしてください」と要求しているように思います。

「基準B(HACCP の考え方を取り入れた衛生管理)」は保健所などから、衛生管理について認証や許可を受けるものではありませんが、営業許可の更新時や通常の定期立入検査のときに、衛生管理について確認される可能性はある場合があると言われています。

◯実際に用意しなければいけないコト

実際に用意しなければいけないコトは下記の3つになります。

①衛生管理計画の策定

②計画に基づく実施

③確認・記録

①、②は無意識に行っているコトを整理、文書化し意識的に行うことです。やらなければいけないことは「衛生管理計画」を文書化し、一緒に働くスタッフさん等々と共有します。

③は実施したことを記録していくことです。記録シートやチェックシートを用意し日々の実施を記録していきます。

これらの手順は厚生労働省で参考資料が用意されていますのでそちらをご覧ください。

その中身を見てみると「いつもやっていることぢゃん!」って思うのと、記録がちょっとめんどくさいなって思うぐらい簡潔だと思いますのでまずはご覧ください。

↓↓↓↓↓ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(飲食店以外にも掲載があります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

◯守らない場合罰則はあるの?

HACCPの導入は義務とされていますが、現段階で罰則自体は設けられていないそうです。

とはいえ、営業許可の更新時や通常の定期立入検査のときに、HACCPによる衛生管理を確認される可能性は十分にあります。

また、何か衛生事故が起こった場合損害保険の適応外になる可能性もあります。

(ちなみに長野県に「条例はあるのか?」は怖くて聞けません)

罰則はない…ではなく、お客さまの健康を守るために準備、設置、実行をお願いしますm(_ _)m

タグ :商工会議所